Теория насилия

О механизме ингибирования насилия или почему, несмотря на то, что в норме человек обладает сильным внутренним сопротивлением к причинению другим людям вреда, есть и те, кому легко совершать насилие и даже убивать, и как решить эту проблему

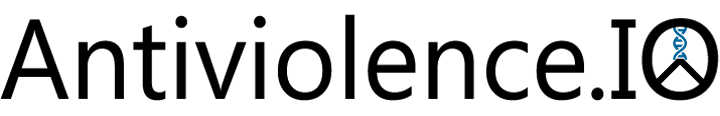

Когда речь заходит о насилии, многим оно хоть и кажется социально неприемлемым явлением, но его естественность чаще всего не подвергается сомнению, учитывая тот факт, что мы можем наблюдать его в животном мире и человеческом обществе. Однако если углубиться в изучение этого явления, то мы сможем легко понять, что всё не так однозначно, особенно в случае внутривидовых взаимодействий.

Знаете ли вы, что в нервной системе многих животных и даже человека присутствует механизм, активация которого подавляет атакующую агрессию к представителям собственного вида, при этом не влияя на защитное поведение и другие формы активности? Теория о сдерживателях внутривидовой агрессии существует уже довольно давно, ещё от самого возникновения этологии – науки о поведении животных. Во многих обстоятельствах, а особенно в случае видов, представители которых обладают сильным врождённым вооружением и не имеют возможности избегать друг друга, несдержанное агрессивное поведение снижает шансы самих агрессоров на выживание и продолжение рода. Так в ходе биологической эволюции и возникают сдерживатели агрессии, предотвращающие причинение вреда, зачастую через ритуализацию внутривидовых сражений.

Человек обладает аналогичным механизмом, который ещё называется механизмом ингибирования насилия. В его основе лежит врождённый рефлекс, вызывающий отторжение к наблюдению страданий других людей. Также функционирование данного механизма объясняет развитие эмпатии и различных аспектов морали, а его дисфункция – возникновение психопатических предрасположенностей, являющихся, по данным огромного множества криминологических исследований, самым чистым и лучшим объяснением антисоциального и насильственного поведения, особенно в случае умышленных актов причинения людям вреда. Многие свидетельства, включая выводы антропологов и военных экспертов, указывают на наличие у среднестатистического и здорового индивида сильного внутреннего сопротивления к убийству других людей. Концепция ингибитора насилия также подтверждается исследованиями из сфер психиатрии, нейрофизиологии и генетики.

В свою очередь, наблюдаемую нами распространённость насилия можно объяснить тем, что даже относительно небольшое количество индивидов, способных легко его совершать, может причинить другим людям и социуму огромнейший вред. На самом деле насилие является не более, чем отклонением и патологией, и сейчас мы ознакомимся со всеми подробностями и доказательствами, стоящими за таким выводом. Также мы выработаем возможные решения проблемы всё же имеющегося в обществе и человеческих взаимоотношениях насилия.

Вы можете ознакомиться с краткой презентацией основных идей, опубликованных на этом сайте, или продолжить чтение здесь, чтобы сразу узнать все подробности.

I. Определение важных понятий

Чтобы изучение темы насилия как формы поведения и социальной коммуникации вообще было возможным, нам необходимо дать этому понятию конкретное определение. Кроме того, часто используемым в дальнейшем понятием будет психопатия, и мы должны чётко определить, какое именно состояние человеческой психики оно описывает.

1. Этологический подход к определению понятия насилия

Отталкиваться в определении понятия насилия, а также ещё одного важного понятия – самозащиты, мы будем от более широкого понятия агрессии. Решить данную задачу нам поможет этологический подход. Агрессия – это естественная предрасположенность действовать агрессивно, т. е. враждебно и недружественно[1][2]. Однако функциональная (или адаптивная) агрессия как форма поведения и социальной коммуникации во внутривидовых взаимоотношениях характеризуется ограниченными действиями, реакциями и социальными сигналами между участниками конфликта. Важно обратить внимание на эту «ограниченность». Она состоит в правилах и ритуалах определённой величины, выражения и последовательности, делающих агрессию функциональным и структурированным поведением в сдерживаемых (ингибируемых) пределах. Независимо от специфичных правил, присущих конкретным видам, эти компоненты необходимы для функционально направленной агрессии[3][4][5]. Подобное ограничение агрессии и является основной функцией механизма ингибирования насилия, о котором мы будем разговаривать в дальнейшем.

Разница между насилием и функциональной агрессией лежит в поведенческой последовательности или динамике взаимодействий между двумя или более представителями одного вида во время сражения. Насилие характеризуется отсутствием сдерживающего (ингибирующего) контроля и потерей адаптивных функций в социальной коммуникации. С точки зрения количественного поведения насилие является обострённой, патологической и аномальной формой агрессии, характеризующейся главным образом коротким периодом между атаками, а также длительным и частым конфликтным поведением, нацеленным на причинение вреда. С точки зрения качественного поведения насилие характеризуется атаками, нацеленными на уязвимые части тела противника, а также контекстной независимостью атак от окружающей среды или пола и типа противника[3][4][5][6].

Считается, что функциональная агрессия в отличие от насилия не будет направлена на уязвимые части тела даже в разгар конфликта, если только это не было вынужденным действием, как можно наблюдать в случае защитной агрессии[4][7].

По эффекту превосходства угрозы, человеку (как и многим видам) присуща способность быстро и эффективно обнаруживать угрозы в окружающей среде, что позволяет вовремя активировать защитные механизмы и адекватно среагировать на угрозу. Такая реакция может выражаться бегством или защитной агрессией (её ещё называют реакцией «бей или беги»). Стимулы угрозы могут быть врождёнными ввиду того, что человек сталкивался с ними в ходе биологической эволюции (например, змеи), или приобретены с опытом ввиду адаптации защитных механизмов (например, нож или огнестрельное оружие). Угрозы могут доноситься различными визуальными или звуковыми сигналами, но в человеческих взаимодействиях они часто проявляются гневным выражением лица[8][9][10][11].

Собственно, самозащиту можно определить как форму агрессии, исполняемую при наличии угрозы в окружающей среде и социальных сигналах[Прим. автора]. Также во внутривидовых взаимоотношениях самозащита (или защитная агрессия) определяется как форма агрессивного поведения, исполняемая в ответ на нападение другого индивида. Стоит отметить, что экстремальные формы защитной агрессии могут приобретать характеристики насилия. Однако она всё ещё отличается от нападения поведенческими выражениями и наличием ингибирующего контроля[12][13].

2. Реактивная и проактивная агрессия

В исследованиях человеческой психики и поведения крайне распространено разделение агрессии на реактивную (аффективную) и проактивную (инструментальную) формы. Реактивная агрессия – это импульсивный ответ на ощущаемую угрозу или провокацию, связанный с высоким эмоциональным возбуждением, тревогой и гневом. В свою очередь, проактивная агрессия является инструментальной, организованной, хладнокровной и мотивированной ожиданием вознаграждения[14][15].

Другими словами, реактивная агрессия возникает как реакция субъекта на определённый раздражитель или как результат фрустрации, в том числе она может выступать средством защиты от угрозы. Она ограничена рамками конкретного конфликта, не несёт в себе умысла и каких-либо целей, кроме непосредственного причинения вреда. А проактивная агрессия состоит в достижении определённого позитивного результата, использовании агрессивных действий для осуществления тех или иных стремлений; это спланированное и мотивированное причинение вреда жертве.

Кроме того, важно отметить, что проактивная агрессия значительно связана со сниженными показателями как когнитивной эмпатии, являющейся способностью понимать эмоции других людей, так и аффективной (эмоциональной) эмпатии, являющейся способностью испытывать эмоции других людей[15][16].

3. Что такое психопатия и кем являются психопаты

Большинство из нас воздерживается от преступной или насильственной деятельности не только из-за страха быть арестованными и наказанными, но и из-за осознания вины и угрызений совести, которые мы будем испытывать в результате этого, а также из-за сочувствия, которое мы проявляем к людям, ставшим жертвами наших пагубных действий. Однако у некоторых людей сознание устроено по-другому. Эмоциональные барьеры, которые должны были бы сдерживать их от совершения преступных или насильственных действий, отсутствуют или не справляются со своей задачей, поэтому им легче нарушать правила и причинять боль другим. Людей с таким аффективным дефицитом, а также с определёнными межличностными и поведенческими чертами, которые являются следствием этого дефицита, в литературе называют психопатами[17].

Психопатия – это социально разрушительное расстройство личности, определяемое рядом аффективных, межличностных и поведенческих черт, включая эгоцентричность, манипулятивность, лживость, недостаток эмпатии, вины или раскаяния и склонность нарушать социальные нормы и ожидания. Психопаты – внутривидовые хищники, использующие обаяние, манипуляции, запугивание и насилие, чтобы контролировать других и удовлетворять собственные эгоистические потребности. Лишённые совести и чувств к другим, они хладнокровно берут то, что хотят, и делают то, что им нравится, нарушая социальные нормы и ожидания без малейшего чувства вины или сожаления[18].

Психопатию можно разделить на первичный и вторичный факторы. Хотя оба фактора связаны с антисоциальным поведением, враждебностью и недостатком эмпатии, черты первичной психопатии отражают межличностные и аффективные характеристики, такие как грандиозность, манипулятивное поведение, поверхностное обаяние, отсутствие угрызений совести и чувства вины, а также эмоциональная отстранённость. В свою очередь, черты вторичной психопатии относятся к характеристикам, которые часто проявляются у безответственных, импульсивных, неспособных к долгосрочному планированию и неустойчивых в своём поведении индивидов[19].

Как мы позже увидим в третьей теме второго раздела, к индивидам с высокими показателями первичной психопатии относятся менеджеры и руководители компаний, которые добиваются успеха обманом, манипуляциями и нечестной эксплуатацией других людей, полицейские и военные офицеры, совершающие преступления против человечества (массовые аресты, пытки и убийства), а также политики, устанавливающие авторитарные и репрессивные режимы. В свою очередь, обычным насильственным преступникам свойственны значительно повышенные показатели по обоим факторам психопатии. А самые максимальные их показатели наблюдаются у самых жестоких преступников, например, серийных половых убийц.

II. Мифы и факты о насилии

В этом разделе мы рассмотрим различные мифы о насилии, которые мешают полному пониманию природы этого явления, и факты, которые в этом нам помогут. Как показывают этологические, археологические, антропологические, криминологические, военные и многие другие свидетельства, насилие, особенно летальное, по большей мере не присуще внутривидовым взаимоотношениям у животных и человеческим взаимоотношениям. Подавляющее большинство людей испытывает сильное внутреннее сопротивление к совершению убийства, однако меньшинства убийц всё ещё хватает, чтобы причинять всем остальным огромнейший вред.

1. Распространены ли внутривидовые убийства среди животных

Как продемонстрировало исследование 1024 видов млекопитающих, лишь в приблизительно 40% из них можно было хотя бы иногда наблюдать летальное насилие, т. е. случаи гибели особей от агрессивных действий со стороны представителей собственного вида (включая инфантицид, каннибализм и межгрупповую агрессию). Конечно, это значение может быть заниженным ввиду недостатка данных, однако даже с поправкой на такую вероятность, мы всё ещё получаем, что ненасильственные внутривидовые взаимоотношения крайне распространены и преобладают над насильственными, особенно если учесть, что по общей статистике летальное насилие лишь в 0,3% случаев является причиной смерти у млекопитающих[20].

Многие исследователи пришли к выводу, что большая часть внутривидовой агрессии является нелетальной, и эволюционно успешными являются индивиды, которые избегают конфликтных ситуаций, с большой вероятностью способных привести к поражению или травмам. Среди многих видов неубийство – это правило, а убийство – исключение, странность, необычность. Также у животных, обладающих сильным врождённым вооружением и не имеющих возможности избегать представителей своего вида, распространены сдерживатели к причинению вреда и убийству сородичей[21][22][23][24][25][26][27][28]. Подробное описание примеров таких сдерживателей и причин, почему они выработались в ходе биологической эволюции, вы найдёте в третьем разделе.

Важно отметить, что естественная жестокость шимпанзе зачастую сильно преувеличивается (как в трудах приматолога и антрополога Ричарда Рэнгема), тогда как на самом деле большая часть наблюдаемого за ними насилия спровоцирована нарушениями, вызванными интенсивным вмешательством человека в их среду обитания (например, вырубкой лесов). Большинство известных убийств шимпанзе произошло в двух исключительных случаях, тесно связанных с человеческим влиянием и составляющих всего 2% от всей истории наблюдений за ними, и без этих случаев убийства будут крайне редким явлением для них. Нет никаких весомых доказательств присутствию у шимпанзе врождённой предрасположенности к убийству сородичей, а идея об идентичности и общих эволюционных корнях войн у шимпанзе и человека опровергается текущими исследованиями (например, это хорошо делает антрополог Брайан Фергюсон в своей книге «Шимпанзе, война и история: являются ли мужчины прирождёнными убийцами?»). Также не забываем, что карликовый шимпанзе (бонобо), являющийся ближайшим родственником человека, и вовсе широко известен своей ненасильственностью и полным отсутствием внутривидовых убийств[29][30][31].

▶ См. также: Есть ли у шимпанзе и человека врождённая тяга к убийствам и войнам?

2. Летальное насилие в истории человека или «миф о насильственном дикаре»

В изучении вопросов войны и мира можно легко заметить предвзятость в направлении преувеличения, поддержки и чрезмерного выделения войны в сравнении с миром. Вера в то, что человек в ходе своей эволюции формировался как прирождённый убийца, или что общества охотников-собирателей почти всегда являются воинственными распространена и среди обычных людей, и среди учёных[32]. В качестве примера можно привести распространённое утверждение, взятое из трудов учёного Стивена Пинкера, что в прошлом в обществах охотников-собирателей 15% населения погибало от летального насилия, а в некоторых случаях его уровень и вовсе мог достигать 60%. Таким образом, общества, существовавшие до возникновения сельскохозяйственных цивилизаций с городами и монопольными правительствами, страдали от хронического насилия и бесконечных войн[33][34].

Однако исследование, рассматривающее 600 человеческих популяций, показывает, что за всю историю человечества было убито всего 2% людей, и это включая случаи войн и геноцидов[20]. В случае обществ охотников-собирателей прошлого, уровень летального насилия тоже составлял всего 2%[35]. В некоторых исследованиях говорится, что предположению об универсальности войны в человеческой истории не хватает эмпирической поддержки, а свидетельства о её распространённости в доисторические времена (например, те, которые были продемонстрированы в книге Лоуренса Кили «Война до цивилизации: миф о мирном дикаре») могут быть преувеличены и вводящие в заблуждение[36][37]. Как пишет антрополог Брайан Фергюсон, рассматривая все археологические данные по Европе и Ближнему Востоку, а не только отдельные случаи насилия, можно прийти к выводу, что идея о гибели 15% доисторического населения от войны является не просто ложной, а и вовсе абсурдной. И нет никаких оснований тому, что война является выражением врождённых человеческих склонностей или селективной силы, движущей психологической эволюцией человека[34][38].

Пинкер проигнорировал многие археологические данные, которые не соотносились с его аргументацией. В одном из исследований 2000–3000 останков, найденных во Франции, было обнаружено 1,9% случаев ранений от метательных снарядов, включая зажившие. На одном из участков в Британии из 350 останков было обнаружено около 2% с травмами, которые потенциально могли привести к смерти, и ещё 4–5% с зажившими травмами. На другом участке в Сербии и Румынии из 418 останков было обнаружено 2,3% с признаками насильственных травм. Исследование 2500 останков взрослых, найденных в Японии, показало, что 2% умерли потенциально насильственной смертью. Антрополог Ивана Радованович, изучив 1107 останков из Европы, включая все случаи из списка Пинкера, приходит к выводу, что в среднем можно получить 3,7% в качестве низкой оценки уровня летального насилия и 5,5% в качестве высокой. Эти результаты даже не близки к 15% Пинкера[38][39][35].

Утверждения о крайне высоком уровне летального насилия у доисторических людей часто опираются на аналогию с его высоким уровнем у некоторых современных охотников-собирателей. Однако исследование 21 кочевых племенных обществ показывает, что в 10 из них убийства если и происходили, то только по вине одного человека, а в 3 из них убийств вообще не было. Почти половина (47%) убийств приходилась на племя Тиви в Австралии, что показывает его исключительность. Также антрополог Дуглас Фрай, изучив антропологическую литературу, обнаружил целых 70 невоинственных культур, включая случаи и вовсе ненасильственных племён, известный пример чему – народы Палияр (или Палиян) из Южной Индии и Семаи из Малайзии, у которых даже не принято ударять других людей в конфликтах или физически наказывать детей[35][40][41]. А исследователь Йохан ван дер Деннен собрал список из около 200 невоинственных культур, в случае которых войны отсутствовали или несли преимущественно защитный характер[42][32]. Кроме того, исследование 590 обществ со всего мира показало, что большинство (64%) культур являются не склонными к войне или совсем невоинственными[40][43]. И хотя уровень убийств сильно различается от одного общества к другому, а также меняется со временем в одном и том же обществе, подавляющее большинство людей никогда никого не убивает и не пытается убить[28].

Что ещё оказалось ложным, так это утверждение антрополога Наполеона Шаньона, изучавшего племена Яномама и на которого часто ссылается Пинкер, что в племенных обществах мужчины, совершающие убийства, должны быть более репродуктивно успешными (иметь в 3 раза больше детей), поскольку они устраняют своих соседей от продолжения рода. А так как в прошлом все люди жили в племенах, то это якобы сделало человека прирождённым убийцей. Но исследование, выдвигающее такое утверждение, имеет методологические ошибки – разница в среднем возрасте изученных убийц и неубийц составляет больше 10 лет, что искажает результат. И даже если бы они были одинаковых возрастов (Шаньон настаивал, что так и было, но наотрез отказался предоставлять доказательства этому), то по расчётам других антропологов подобный результат всё равно был бы преувеличенным. Да и он не сходится с выводами других исследований, которые показывают, что убийцы не просто имеют столько же детей, как и неубийцы (а самые воинственные среди них и вовсе имеют меньше), но и что дети убийц реже доживают до репродуктивного возраста[28][44][45].

Стоит кратко упомянуть и вопрос каннибализма. Оказывается, исследователи зачастую ошибочно принимают случаи ритуального поедания умерших родственников (эндоканнибализм) за случаи поедания врагов, побеждённых в войне (экзоканнибализм)[46][38]. Также обнаружение человеческих останков со следами, предположительно указывающими на то, что они были убиты с целью поедания, на самом деле может быть объяснено нападениями хищных животных или особенностями захоронения (в некоторых культурах этот процесс включал отделение плоти умершего от костей)[29].

В целом, нет причин считать «простые общества», в которых люди провели 99% своего существования, склонными к убийству представителей других групп. Конечно, некоторые охотники-собиратели со сложной социальной структурой устраивают войны, однако мобильные племена (простые охотники-собиратели) подобным не характеризуются. Войны между различными группами людей возникают лишь при усложнении социальной организации. Расширяющееся государство – вот что может привнести насилие во в противном случае мирное общество собирателей или земледельцев[47][36][31].

3. Какие люди совершают насильственные преступления и вредят другим

Анализ 22 исследований с 29 уникальными выборками убийц из 6 стран (США, Канада, Швеция, Финляндия, Германия и Бразилия) показывает, что средний уровень психопатии у убийц по тесту PCL-R составляет 21,1 из 40. При этом отмечается, что у людей, не совершающих преступления, он составляет всего 5,2[48]. В целом большая часть населения (более 80–90% людей) характеризуется низким уровнем или полным отсутствием психопатических черт и соответствующего им поведения. А высокими уровнями психопатии (выше 12 из 24 по тесту PCL:SV) обладает всего 1–2% людей[49][50].

В одном из исследований у 98 мужчин, находящихся на судебно-медицинской экспертизе и обвиняемых в насильственных преступлениях, средний показатель PCL-R составил 21,4. Лишь 9 человек (9,2%) из них имели показатель ниже 10[51]. В случае 636 убийц, приговорённых к смертной казни в Калифорнии, средний показатель PCL-R составил 23,31. Лишь 15% из них имели показатель не выше 10, и этим индивидам было свойственно не иметь официального криминального прошлого до преступлений, за которые они были приговорены к смертной казни, раскаиваться, извиняться и сожалеть о содеянном в ходе судебного разбирательства, и в целом вести нормальный образ жизни на протяжении большей части своего взрослого возраста. Это люди, которых большинство посчитает «пригодными для спасения». В отличие от них, индивиды с более высокими показателями психопатии явно демонстрировали проблемное поведение. А среди пяти человек, набравших максимум в 40 баллов, были самые жестокие преступники, такие как серийные половые убийцы[52].

Клинических психопатов, оцениваемых от 25–30 баллов по тесту PCL-R и от 18 баллов по тесту PCL:SV, не более 1% в обществе. Однако, как отмечает судебный психолог Роберт Хаэр, они составляют значительную часть (до 25%) заключённых тюрем и несут ответственность за непропорционально большое количество серьёзных преступлений и социальных бедствий. Также оказалось, что если разделить людей на две равные группы по результатам теста PCL:SV, то среди индивидов из группы с более высокими показателями риск совершения насильственной преступности будет в 10 раз выше[18][53]. Экономическое бремя преступности, возникающей ввиду психопатии, на момент 2020 года в случае США составляло до 7,4% от ВВП, а индивидуальные страдания и потери, нанесённые психопатами другим людям, настолько огромны, что их вряд ли вообще возможно подсчитать[54][55].

Повышенную долю психопатичных индивидов могут демонстрировать некоторые профессии, например, менеджеры и руководители компаний. По разным исследованиям и утверждениям, от 3% до 21% их представителей являются психопатами[56][57]. Также одно исследование, проведённое среди работников компаний, показало, что в том случае, если в компании работают непсихопатичные менеджеры (уровень психопатии которых можно оценить в менее, чем 9 баллов из 16 по тесту PM-MRV), подавляющее большинство работников (89,3%) будет оценивать её деятельность как социально ответственную и экологически безопасную. Однако этот показатель падает до 66% при наличии дисфункциональных менеджеров (оцениваемых в 9–12 баллов) и до 52,5% при наличии психопатичных менеджеров (оцениваемых в более, чем 12 баллов). Кроме того, большинство работников (79,6%) считает, что компания заботится о них, если она имеет непсихопатичных менеджеров, однако этот показатель падает аж до 23,7% при наличии психопатичных менеджеров. В целом широко известным является факт, что психопатичные индивиды, работающие в компаниях, склонны к беловоротничковой преступности, например, растрате средств и мошенничеству. Также они склонны пренебрегать информационной безопасностью. Их действия нередко могут приводить даже к банкротству компании. Такие результаты демонстрируют важность проблемы корпоративных психопатов, которые в преследовании своей выгоды могут принимать этически сомнительные решения, а также оказывать негативное влияние на свою компанию и общество в целом[58][59][60][61].

От политиков тоже нельзя ожидать хорошего результата – несмотря на отсутствие надёжной статистики, практически любой эксперт в вопросах социопатии/психопатии/антисоциального расстройства личности не станет спорить с тем, что среди них больший процент психопатически предрасположенных индивидов, чем в обществе в целом[62]. Средний уровень психопатии по тесту PCL-R среди офицеров армии и полиции, осуждённых за преступления против человечества – массовые аресты, пытки и убийства, – составляет 21,06. Мало того, они обладают не такими высокими показателями вторичной психопатии (подразумевающей импульсивность), как обычные насильственные преступники, однако имеют крайне высокие показатели первичной психопатии (подразумевающей бессердечность и неэмпатичность). Государственные нарушители прав человека отличаются крайней склонностью к корыстному, бессердечному и безжалостному обращению с другими людьми, не испытывая вины и угрызений совести[63]. Психиатр Анджей Лобачевский в своей книге «Политическая понерология: Наука о природе зла применительно к политике» и вовсе объясняет само становление авторитарных и репрессивных режимов как результат захвата политической власти первичными психопатами[64]. Также в случае полицейских черты первичной психопатии могут быть связаны с применением неоправданной и чрезмерной силы по отношению к подозреваемым в преступлениях[65].

Совершение непрямого насилия, состоящего в использовании социальных манипуляций вместо прямого физического нападения для причинения людям вреда, также имеет значительную связь с психопатическими предрасположенностями[66]. Это же можно сказать и об использовании неэтичных тактик в ведении деловых переговоров, таких как дача ложных обещаний, искажение фактов, агрессивный торг (оказание давления с помощью эмоций и гнева), секретный сбор «неприличной» информации о другой стороне и совершение атак на её профессиональную сеть[67]. Психопатия является ключевым фактором и в совершении насилия по отношению к интимным партнёрам[68][69][70][71]. И чем выше у индивида её показатели, тем более вероятно, что он станет насильственным в результате приёма психоактивных веществ (алкоголя, каннабиса и кокаина)[72]. Кроме того, психопатия является значительным фактором риска в агрессивной религиозной радикализации, антисемитизме и склонности к экстремизму (поддержке использования насилия для достижения политических целей)[73][74][75][76][77][78]. А её первичный фактор значительно предсказывает склонность человека к тоталитарной политической идеологии, выражающейся высокой потребностью в государственном социальном регулировании, принятием жизни в условиях диктатуры, отрицанием свободы личности, а также поддержкой репрессивных методов и процедур[79]. Наконец, черты психопатии связаны с ношением оружия в нелегальных целях (однако это не касается тех, чья мотивация носить оружие является легальной) и вооружённым насилием[80][81].

Криминолог Мэттью ДеЛиси приходит к выводу, что психопатия является самым чистым и лучшим объяснением антисоциального поведения, и она может быть обозначена как единая теория преступности[82]. Это самый сильный фактор риска в антисоциальном поведении, преступности и насилии, и не существует ни единого исследования, которое бы показало, что психопатия не связана с преступностью и различными отклонениями в поведении[83]. Также важно отметить, что чем психопатичнее индивид, тем более проактивного (инструментального) агрессивного поведения можно ожидать в совершаемых им преступлениях. Как демонстрируют исследования, совершение преступником всего одного акта проактивного насилия уже связано с повышенной психопатичностью в сравнении с преступниками, действия которых были реактивными (импульсивными) или вовсе ненасильственными (как в случае кражи), и непреступниками[84][85][86][87].

▶ См. также: Как возникает крупномасштабное или политическое зло; Проблема непрямого насилия; Издержки психопатии для отдельных людей и общества в целом; Связь экстремизма и радикализма с психопатией и другими социально-негативными чертами личности

4. Война и сопротивление к убийству

Военные эксперты выяснили, что большинству людей присуще сильное сопротивление к убийству. Сопротивление так сильно, что во многих обстоятельствах солдаты на поле боя погибнут прежде, чем смогут его преодолеть. Только 2% мужского населения, если его подтолкнуть или дать законную причину, будет убивать без сожалений и раскаяния[88][89][90][28]. И сейчас мы ознакомимся с рядом свидетельств, стоящих за таким выводом. Также по ходу дела мы рассмотрим критику, с которой он сталкивается, и продемонстрируем её несостоятельность.

Исследование неврологов Роя Суонка и Уолтера Маршанда, опубликованное после Второй мировой войны, продемонстрировало, что после 60 дней продолжающихся сражений, 98% выживших солдат получают психологические травмы, и только менее 2% солдат с предрасположенностью к «агрессивной психопатии» проблемы такого рода не касаются, поскольку они, по-видимому, не испытывают никакого сопротивления к убийству[91][88][89][90]. Современные исследования также подтверждают, что некоторые черты первичной психопатии (подразумевающей бессердечность и неэмпатичность) могут защищать человека от получения психологических травм в результате участия в боевых действиях[92][93]. В целом, почти у всех участников боёв они возникают. Военный историк Ричард Габриэль, изучавший эту проблему, перечисляет такие состояния, как усталость, спутанность сознания, тревожность, обсессивно-компульсивные состояния, расстройства характера и конверсионная истерия, включая наблюдавшийся у солдат в обоих мировых войнах паралич руки, притом обычно той, которой они нажимали на спусковой крючок. Травматическое воздействие войны на психику человека также подтверждается высокой распространённостью самоубийств среди ветеранов[88][90][94][95].

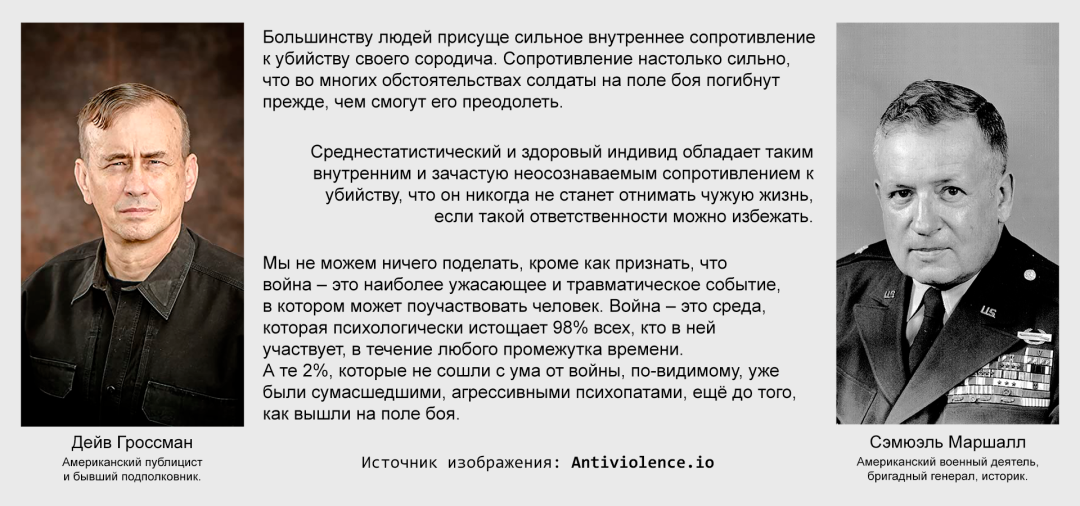

Как утверждает американский военный журналист, бригадный генерал и историк Сэмюэл Маршалл, опросивший 400 пехотных рот, во Второй мировой войне среди американских солдат лишь 15–25% стреляли в сторону врага. Остальные солдаты предпочитали спасать товарищей, приносить боеприпасы или доставлять письма, нежели стрелять, даже если это было более рискованным занятием. По выводам Маршалла, среднестатистический и здоровый индивид обладает таким внутренним и зачастую неосознаваемым сопротивлением к убийству, что он никогда не отнимет чужую жизнь, если такой ответственности можно избежать[88][96].

В сторону Маршалла было высказано много критики, включая заявления, что солдаты на самом деле получали удовольствие от совершения убийств, и обвинения, что он вообще выдумал свои результаты. Однако историк Дэвид Ли в своей книге «Лично и близко: реальность ближнего боя во Второй мировой войне» показывает, что Маршалл часто посещал солдат после сражений и опрашивал их касательно стрельбы во врага. А идея, что многим солдатам нравилось убивать, подвергается всеобщему непринятию, даже со стороны тех, кто были активным стрелками. Большинство мужчин, участвовавших в боях, считали убийство неприятной работой, и лишь единицы среди множества ветеранов станут утверждать, что им это нравилось. Многие свидетельства подтверждают, что боевые действия часто зависели от одного или нескольких исключительных солдат, которые вели других в атаку, в то время как большинство лишь следовало за ними или ничего не делало[97].

Как пишет американский публицист и бывший подполковник Дейв Гроссман, эти выводы были широко приняты в Вооружённых силах США. Возможно, методика Маршалла может быть устаревшей с точки зрения строгих современных стандартов, но это не значит, что он солгал, и каждое доступное параллельное научное исследование подтверждает его основные выводы. В поддержку своих слов, Гроссман приводит таких исследователей войны, как Шарль Ардан дю Пик, Джон Киган, Ричард Холмс и Пэдди Гриффит. Предоставляемые ими и другими исследователями свидетельства (некоторые из них мы рассмотрим после обзора критики) он собрал в своей книге «Об убийстве: психологическая цена обучения убивать на войне и в обществе», которая входит в учебную программу многих американских заведений. По словам Гроссмана, в сферах уголовного правосудия, психологии, социологии и программ исследования проблем мира широко признаётся возможность существования врождённого сопротивления к убийству у большинства здоровых граждан[88][98][99].

Существует некоторая критика и в сторону Гроссмана. Например, его идея, что видеоигры делают людей насильственнее и тренируют их быть убийцами, оказалась необоснованной. А продвижение им военных тренировок среди полицейских, включая обучение их совершению убийств, было раскритиковано за то, что это может привести к росту полицейского насилия над обычными гражданами[100][101][102][103][104]. Но всё это не касается рассматриваемой нами темы. Гроссман может быть противоречивым человеком, который в чём-то ошибается, однако его позиция касательно существования сопротивления к убийству имеет веские основания[Прим. автора].

Ещё одну критику, которую стоит упомянуть, выдвигает антрополог Майкл Гильери. Он является сторонником идеи наличия у людей инстинкта к совершению убийств, изнасилований и геноцидов, выработанного в течение миллионов лет эволюции. И по его мнению те, кто утверждают иное, включая Гроссмана, попросту не разбираются в биологии. Но делая обзор на его книгу «Тёмная сторона человека: прослеживание истоков мужского насилия», антрополог Брайан Фергюсон пишет, что она полна аргументов по аналогии, широких обобщений и однобокого представления. Также в ней выдвигается не соответствующая литературе по теме насилия серьёзная дезинформация, по которой решение убить у мужчины вызывает всего одно химическое вещество – тестостерон. Впрочем, Фергюсон хвалит Гильери за то, что его книга была умело написана для убеждения людей, которые уже склонны считать человека плохим до мозга костей[105][101][106]. Теперь, разобравшись с критикой, мы можем продолжить изучение темы сопротивления к убийству.

В середине 19-го века офицер французской армии и военный теоретик Шарль Ардан дю Пик провёл собственное исследование – опрос среди других офицеров, которые в результате заявили, что довольно много солдат стреляют в воздух, не прицеливаясь[107]. Военные историки Джон Киган, Ричард Холмс и Пэдди Гриффит, проанализировав данные о результативности стрельбы солдат 18-го и 19-го века, показали, что на средних боевых дистанциях той эпохи должно было происходить сотни убийств в минуту, однако на деле происходило лишь одно или два убийства. Слабым звеном между потенциалом убийства и способностью к убийству оказался солдат, который, увидев перед собой не тренировочную мишень, а живого оппонента, попросту стрелял выше его головы. Лишь небольшой процент солдат действительно пытался стрелять по врагу[108][109][88].

Показательным является пример битвы при Геттисберге – самого кровопролитного сражения Гражданской войны в США. После битвы было обнаружено более 27 тысяч брошенных мушкетов, 90% из которых были заряжены, притом 12 тысяч – несколько раз. Как пишет канадский историк, журналист и отставной военно-морской офицер Гвин Дайер, это может означать, что большинство солдат с обеих сторон заряжали мушкеты, возможно даже имитировали выстрелы, если кто-то неподалёку действительно стрелял, чтобы скрыть своё внутреннее отступничество от процесса убийства, но на самом деле никак не могли выстрелить сами. А многие из тех, кто всё же стрелял, вполне вероятно умышленно не целились во врага[110][89]. Конечно, кто-то может сказать, что солдаты попросту допускали ошибки в использовании оружия. Но даже если, несмотря на бесконечные часы тренировок, вы случайно зарядите мушкет дважды, вы всё равно выстрелите, и первый заряд просто вытолкнет второй. А в редком случае поломки оружия, вы можете подобрать другое. Поэтому маловероятно, что огромное количество солдат могло допускать одну и ту же ошибку[88].

Также Дайер приводит один интересный факт из статистики американских военно-воздушных сил. На менее, чем 1% пилотов, приходилось около 40% сбитых вражеских самолётов. Большинство же пилотов никого не сбивало и даже не пыталось сбить. Кроме того, когда после Второй мировой войны ВВС США попытались определить общие черты среди асов, то обнаружилось, что в детстве они часто дрались. Притом речь идёт не о простых хулиганах, как правило, избегающих реальных драк, это были именно «бойцы»[111][88].

Оглядываясь на то, сколько жертв принесли некоторые войны, а особенно Вторая мировая война, трудно согласиться, что только 2% солдат действительно легко убивали своих врагов. Однако это можно легко объяснить дистанцированием. Дайер отмечает, что сильного сопротивления к убийству не наблюдалось у артиллеристов, членов экипажей бомбардировщиков, военно-морского персонала и пулемётчиков, которым, не видя свою цель (да и задача которых состояла в поражении не живых людей, а неживых объектов, пусть это и подразумевало сопутствующие человеческие жертвы), было легче убедить себя, что они никого и не убивают[111][88].

Также нужно отметить, что тренировки солдат после Второй мировой войны стали учитывать существование сопротивления к убийству. Их сделали более эффективными, «обусловливающими» солдат на совершение убийства рефлекторно и автоматически, ввиду чего количество стреляющих в бою солдат сильно выросло (хотя это всё ещё ничего не говорит о том, сколько из них действительно целится во врага). И для некоторых современных армий, которые полагаются на добровольцев, более восприимчивых к обусловливающим тренировкам, нежели призывники, и отсеивают неподходящих среди них, не является проблемой достичь того, чтобы 100% солдат стреляли. Однако солдаты, которые после таких тренировок всё же оказываются способными совершить убийство, позже не могут справиться с тем, что сделали, и начинают страдать от психологических травм[88][90][94][97].

По мнению некоторых исследователей, включая Кевина Даттона, сегодня психопаты крайне распространены среди элитных или специальных войск, при отборе в которые намеренно высматриваются качества, присущие психопатам. Такие индивиды отличаются высокой психологической устойчивостью и хладнокровностью при проведении военных операций. Но милитаризированным формированиям, состоящим из психопатов, свойственны «культура безнаказанности» и хладнокровность к гражданскому населению. Поэтому они могут легко убивать мирных и невооружённых людей в зарубежных операциях, а также быть использованы авторитарными режимами для эффективного подавления недовольств внутри страны[112][113].

В конце стоит отметить, что существует утверждение, по которому 80% мужчин предпочитают избегать насильственных конфликтов. Если их принуждают к насильственному конфликту, то они просто отказываются сражаться, хотя и присутствуют на поле боя. Оставшиеся 20% не отвергают такой вариант поведения. Тем не менее, вероятно, в основном оно носит оборонительный характер, то есть насилие совершается лишь в безвыходной ситуации. Наконец, около 1% придерживается просто атакующей стратегии. Исторические и статистические данные подтверждают соотношение некомбатантов : обороняющихся комбатантов : атакующих комбатантов, которое приблизительно выглядит как 80:19:1[89]. Данное утверждение упоминает исследователь Йохан ван дер Деннен, тоже проделавший хорошую работу в сборе свидетельств о сопротивлении к убийству. Однако его первоисточником является «неопубликованная рукопись», которую невозможно найти, поэтому мы оставим его на ваше рассуждение[Прим. автора].

▶ См. также: Документальный фильм «Правда об убийстве» (2004)

5. Сколько людей участвует в совершении геноцидов

Известно, что красные кхмеры в 1975–1979 годах истребили около 1,8 миллиона камбоджийцев. В разные годы силы красных кхмеров составляли от 55 до 80 тысяч человек. А население Камбоджи к началу геноцида составляло около 7,3–7,9 миллиона человек[114][115][116][117][118][119]. Если мы возьмём соотношение красных кхмеров к населению Камбоджи возрастом от 15 до 64 лет (оно составляло 55% от всего населения), то получим оценку в менее, чем 2% исполнителей геноцида[Прим. автора].

Исходя из наиболее широко принятых исследований, в результате геноцида в Руанде погибло от 500 до 800 тысяч представителей народа тутси[120][121]. И одно из исследований предполагает, что количество убийц среди представителей народа хуту должно было составлять 50 тысяч человек. Также в нём указывается, что геноцид не был спонтанным всплеском племенной ненависти, как это выставили в западных СМИ, он контролировался небольшим ядром, в руководстве которого находилось не более двух десятков людей, имеющих не более 100 тысяч сторонников в государственном аппарате (включая военных)[122]. Другое исследование оценивает количество исполнителей геноцида (тех, кто совершал попытки убийства, сами убийства, изнасилования, пытки и другие формы серьёзного насилия) от 175 тысяч до 210 тысяч человек[123]. Максимальная оценка количества тех, кто совершил хотя бы один акт геноцидального насилия (включая участие в группах, осуществлявших геноцид, и соучастие в актах насилия), доходит до 234 тысяч человек. Притом 90% участников были мужчинами, и их медианный возраст составлял 34 года[124].

Что же это значит? Подавляющее большинство народа хуту, и даже большинство его активного взрослого (возрастом от 18 до 54 лет) мужского населения не принимало ни малейшего насильственного участия в геноциде. Можно уверенно утверждать, что не более 17% активного взрослого мужского населения хуту (составлявшего 1,26 миллиона человек) и не более 9% всего активного взрослого населения хуту (составлявшего 2,58 миллиона человек) были участниками геноцида. Хотя это крайне высокие и экстраординарные показатели, всё равно никакой речи не может идти о «криминальном населении» и коллективной вине[123][124][Прим. автора].

Стоит ещё учесть некоторые важные рассуждения. В исследовании, оценивающем количество убийц в руандийском геноциде в 50 тысяч человек, утверждается, что нет ничего невозможного в том, чтобы даже 25 тысяч человек за 100 дней убили сотни тысяч, если не миллион людей. Чтобы такой сценарий стал реальностью, одному убийце необходимо совершать всего лишь одно убийство каждые два с половиной дня[122]. Также есть свидетельство, что в одном из руандийских военных лагерей было 2000 хорошо подготовленных солдат, и из них всего 40 человек могли убить до 1000 тутси за 20 минут[125].

В качестве доказательства способности обычных людей участвовать в совершении геноцидов иногда приводится пример резервного полицейского батальона 101, состоявшего из менее, чем 500 человек, и убившего десятки тысяч евреев. Как отмечается, в этот батальон были отобраны самые обычные мужчины из среднего класса, что может указывать на способность любой группы мужчин стать убийцами. Впрочем, важно отметить, что даже в этом случае до 20% участников батальона испытывали серьёзные психологические трудности с совершением убийств и в итоге отказывались заниматься этим. Кроме того, существует мнение, подвергающее сомнению заявленную «обычность» этой группы мужчин и указывающее на необходимость поиска аномалии, которая бы смогла объяснить этот случай[126][127].

Наконец, важно вспомнить случаи, когда один человек лично убивал тысячи людей. Например, хорватский военный преступник Петар Брзица за одну ночь убил до 1360 сербов[128]. А сотрудник НКВД Василий Михайлович Блохин за всю свою службу расстрелял до 20 тысяч человек[129]. Такие случаи лишь подтверждают тот факт, что убийцы при наличии безграничной возможности убивать не станут сдерживаться, они будут лично совершать сразу десятки, сотни, а возможно и тысячи убийств. Соответственно, всегда стоит ожидать, что количество убийц относительно числа убитых будет довольно незначительным[Прим. автора].

6. Что о насилии говорят известные эксперименты

«Вселенная-25»

Очень известным является эксперимент «Вселенная-25», в котором этолог Джон Кэлхоун создал загон для мышей, обеспечивающий их изобилием ресурсов. Изначально популяция мышей стремительно росла вплоть до 2200 особей, однако после этого мыши начали отказываться от размножения, их количество пошло на убыль, и менее, чем за 5 лет, популяция полностью вымерла. Проводя аналогию с человеческим обществом, Кэлхоун сделал вывод, что превышение определённой плотности населения ведёт к деградации поведения индивидов, разрушению социальных связей, а позже – к полному вымиранию[130].

Данный эксперимент критиковался за то, что в нём было допущено много ошибок, например, условия жизни мышей на самом деле были далеки от идеальных. Но мало кто знает, что главной ошибкой было устройство загона, позволяющее 65 самым крупным самцам силой преграждать другим самцам доступ к самкам и еде. Это и вызвало цепочку событий, которая привела к вымиранию популяции. В более грамотно устроенных загонах, где невозможно установление такой насильственной иерархии доминирования, популяция мышей может прожить и десятки лет[131]. Данный эксперимент хорошо демонстрирует, почему при определённых условиях насилие представляет угрозу для выживания популяции и не является эволюционно стабильной стратегией[Прим. автора].

Эксперимент Милгрэма

В 1963 году психолог Стэнли Милгрэм провёл ряд экспериментов с целью прояснить, сколько страданий готовы причинить обыкновенные люди другим, совершенно невинным людям, если это входит в их обязанности. Испытуемый, будучи в роли «учителя», должен был наказывать «ученика», находящегося в другой комнате, электрическим разрядом в случае неправильного выполнения заданий. Конечно же ученик, будучи актёром, лишь изображал стучанием по стене или криками, что испытывает боль.

По опубликованным данным, одна из серий опытов показала, что 26 испытуемых из 40 (65%) увеличивали напряжение до максимума и не прекращали наносить электрический разряд до тех пор, пока исследователь не давал распоряжение закончить эксперимент. И лишь 5 испытуемых (12,5%) остановились, когда ученик проявлял первые признаки недовольства[132]. Воспроизведение эксперимента в разных условиях и с разными людьми, как утверждается, показало приблизительно те же результаты[133].

Однако после анализа 656 пост-экспериментальных опросников исследователи выяснили, что 56% участников на самом деле прекращали эксперимент в тот или иной момент, так как верили в реальность причинения боли человеку за стеной. Другое исследование, рассматривающее 91 пост-экспериментальное интервью, показало, что среди 46 участников, продолжавших эксперимент после недовольства ученика, 33 участника (72%) делали это, поскольку не верили в правдивость эксперимента (и ученик ведь на самом деле лишь имитировал боль). Хотя и сам Милгрэм признавал зависимость желания продолжать участие в эксперименте от веры в реальность причинения боли, он по какой-то причине решил не публиковать полные результаты[134][135][136].

Данный эксперимент также имел серьёзные методологические проблемы. Исследователи оказывали сильное давление на участников, зачастую выходя за рамки протокола эксперимента. Профессиональность актёра, игравшего роль ученика, вызывает сомнения. Да и эксперимент строился на обмане испытуемого, тогда как есть основания полагать, что бессознательно большинство людей распознало бы настоящую боль или её отсутствие[137]. Эти проблемы также делают сомнительными попытки повторить эксперимент Милгрэма[Прим. автора].

Стэнфордский тюремный эксперимент

Ещё один известный эксперимент о насилии – Стэнфордский тюремный эксперимент. В нём участников разделили на две категории – охранников и заключённых, которые жили в имитированной тюрьме. Вскоре охранники начали жестоко издеваться над заключёнными, у трети из них проявились садистские склонности. Двое заключённых даже были исключены из эксперимента ввиду полученных ими психологических травм, да и сам эксперимент был остановлен раньше времени по этическим соображениям.

В течение почти 50-ти лет многие верили в реальность этих результатов. На самом же деле эксперимент оказался абсолютно несостоятельным. Охранники были осведомлены, какие ожидаются результаты, им давали чёткие инструкции. Потенциальные участники заранее знали, что их ждёт в эксперименте и какие роли они должны отыгрывать. Собственно, спустя некоторое время они заявили, что лишь играли свою роль и понимали, что всё не по-настоящему. Один из исключённых участников позже признался, что лишь имитировал психоз, поскольку ему не понравился эксперимент и он хотел его как можно скорее покинуть. Ну и наконец, исследователи опубликовали далеко не все данные – из 150 часов эксперимента было записано лишь 10% (6 часов видео и 15 часов аудио)[138][139].

Другие эксперименты о насилии и выводы о них

Стоит вспомнить ещё один эксперимент – перформанс художницы Марины Абрамович под названием «Ритм 0», в котором она полностью отдалась воле зрителей, разрешив им свободно пользоваться 72 предметами и её телом. В итоге за 6 часов перформанса её жестоко истязали и даже чуть ли не застрелили, из чего был сделан вывод о скрытой во всех людях жестокости, которая в подходящих условиях обязательно вырвется наружу.

Пока что каких-то опровержений данного эксперимента нет. Но можно предположить, что он либо был постановочным, как и Стэнфордский тюремный эксперимент, с которым его иногда сравнивают, либо дело состоит в нерепрезентативности зрителей, либо и вовсе на роль зрителей специально были отобраны жестокие люди (во многих своих перформансах Абрамович намеренно подвергала себя опасности и несколько раз чуть ли не погибла)[Прим. автора]. По крайней мере прошлые перформансы Абрамович могли определить аудиторию и её ожидания[137]. Заметим, что такие предположения можно выдвинуть к любому эксперименту, якобы доказывающему насильственность и жестокость человека[Прим. автора].

Также был антрополог Сантьяго Хеновес, который считал людей жестокими по своей природе. Для доказательства этого он вместе с собой разместил на маленьком плоту в океане 10 человек разного пола, расы и социального статуса. Он ожидал, что в таких изолированных условиях произойдёт вспышка жестокости. Однако на деле ничего такого не случилось, даже когда Хеновес пытался провоцировать участников. Итогом своего эксперимента он остался крайне недоволен[140]. Обмануть публику подстраиванием эксперимента под заранее заданный результат, как это обычно делают желающие доказать жестокость человека, не получилось[Прим. автора].

7. Насилие слишком сильно привлекает к себе внимание

Иногда можно услышать аргумент, что ни один день в истории человечества не прошёл без насилия; в том числе всегда происходили и военные конфликты. Исходя из этого, насилие должно быть абсолютно естественным для человека и человеческого общества явлением. Однако такое мнение больше опирается на субъективное ощущение происходящих в мире событий, нежели на реальные данные, а также на чрезмерную заметность насилия на фоне всех остальных событий.

Есть один показательный пример того, как насилие способно привлечь к себе значительное внимание – 69% американцев верят, что среди игроков американского футбола сильно распространена проблема домашнего насилия. Эту веру подпитывают медийные скандалы, разворачивающиеся вокруг игроков, действительно совершавших насилие. Однако статистика показывает, что в семьях игроков американского футбола домашнее насилие встречается почти в 2 раза реже, чем в среднем во всех американских семьях. При этом существует серьёзная проблема домашнего насилия в семьях полицейских – в них оно встречает до 4 раз чаще среднего. Но это информация, которую зачастую не предают публичной огласке и расследованию[141][142][143][144][145][146].

Наблюдение случаев насилия подпитывает веру людей в его распространённость. Но дать реальную оценку тому, насколько это действительно так, можно исключительно опираясь на конкретные данные, а не на произвольные утверждения[Прим. автора].

8. Ошибка художественной литературы касательно природы насилия

Некоторые художественные произведения могут создавать ложное впечатление, что мирный человек, абсолютно неспособный совершать насильственные нападения, обязательно должен быть пассивной и безынициативной личностью. Конечно, агрессивный стимул может быть важным для человека во многих видах деятельности. Есть даже исследования, демонстрирующие полезную роль гнева в творческой активности[147]. Но не стоит приравнивать функциональную агрессию к насилию.

В произведении «Возвращение со звёзд» Станислава Лема для поддержания мирного общества людям проводят процедуру «бетризации» – нейтрализации агрессивных импульсов в мозге и усиления инстинкта самосохранения. Но ведь в реальности у людей не обязательно должны отсутствовать агрессивные импульсы и присутствовать сильный страх за свою жизнь, чтобы они были абсолютно мирными и непсихопатичными. Для этого им достаточно лишь обладать сильными рефлексами и эмоциями, которые будут накладывать на агрессию сдерживающий (ингибирующий) контроль (т. е. механизмом ингибирования насилия), вызывая у них внутреннее сопротивление к причинению другим людям вреда.

Другое произведение под названием «Заводной апельсин» Энтони Бёрджесса и вовсе построено на взгляде автора, что у всех людей есть внутреннее стремление совершать насилие, провоцируемое «первородным грехом», и лишать человека свободы выбора, совершать насилие или нет, является недопустимым. Очевидно, произведение, в основе которого лежит взгляд, нормализующий насилие, мы не можем воспринимать всерьёз. Многие люди обладают сильным внутренним сопротивлением к совершению насилия, и они точно не похожи на главного героя данного произведения после промывки мозгов, сделавшей его неспособным защищаться и слушать любимую музыку.

Как мы видим, представление художественных произведений о природе насилия может быть крайне ошибочным. Это всегда стоит упоминать, когда кто-то приводит их в качестве аргумента[Прим. автора].

III. Теория механизма ингибирования насилия

Имея множество свидетельств, что во многих обстоятельствах агрессивное поведение является сдержанным, и что в норме люди обладают сильным внутренним сопротивлением к совершению насилия, можно перейти к объяснению этого явления. Для понимания эволюционных причин его возникновения, мы сначала рассмотрим теорию сдерживателей внутривидовой агрессии у животных, после чего перейдём и к теории механизма ингибирования насилия у человека.

1. Эволюция сдерживателей внутривидовой агрессии

В межвидовых взаимодействиях, например, в хищничестве и защите, роль агрессии довольно очевидная. Да и во внутривидовых взаимоотношениях она тоже важна, например, в разделении территории, репродуктивной конкуренции, а также установлении и поддержании социальной иерархии. Но не стоит допускать ошибку – рассматривать агрессию в отрыве от факторов эволюционного давления. Двумя важнейшими из них являются наличие у сородичей сильной врождённой вооружённости и отсутствие у них возможности избегать друг друга (ввиду ограниченности ареала обитания, зависимости от социального образа жизни или других причин). Чем сильнее выражены эти два фактора, тем большие риски создаёт агрессивное поведение. В итоге его несдержанные формы перестают быть эволюционно стабильной стратегией поведения, поскольку начинают мешать выживанию, и естественный отбор направляется в сторону выработки сильных сдерживателей, предотвращающих причинение серьёзного вреда и убийство между сородичами.

Впервые концепцию сдерживателей агрессии сформулировал этолог Конрад Лоренц. По его теории, они наиболее развиты у животных, способных с лёгкостью (одним ударом или укусом) убить особь приблизительно своего размера. Описывая собственные наблюдения за волками, он показал, как сдерживатели агрессии активируются, когда один волк демонстрирует другому жесты подчинения или подставляет ему свои уязвимые части тела, такие как шея или брюхо. В результате оцепеневший агрессор не может продолжать нападение. Также наблюдения за воронами показали, что они не выклёвывают друг другу глаза, даже во время стычек[21][22].

Во избежание недопониманий отметим, что волков иногда считают животными, имеющими насильственную иерархию доминирования, в которой главным является самый агрессивный самец. Однако в действительности такая иерархия возникает только в искусственных условиях содержания, например, в зоопарках, а в естественной среде агрессивных особей даже изгоняют из стаи[148][149].

Большое количество примеров сдерживателей агрессии от разных исследователей перечислил этолог Иренеус Эйбл-Эйбесфельдт[23]. Крабы-скрипачи ввиду своих анатомических особенностей в стычках не раскрывают свои клешни достаточно широко, чтобы нанести оппоненту увечья[150][151]. Многим видам рыб, ящериц и млекопитающих свойственна ритуализация сражений. Примечателен пример антилоп вида орикс, которые аккуратно обращаются со своими острыми рогами в стычках с сородичами, но при этом используют их в полную меру при защите от львов[152]. Также стоит упомянуть о ядовитых змеях, многие из которых во время стычек извиваются, преувеличиваются, толкаются, но при этом не совершают укус и даже не демонстрируют своё оружие[23][153]. Аналогичным механизмом обладают даже совсем примитивные существа. Так, у медуз присутствует химический блокиратор, который не позволяет жалить сородичей. В то же время все остальные существа поражаются автоматически[154].

Агрессия в меньшей степени ингибируется у слабо вооружённых видов. В сравнении с воронами, горлицы с менее острым клювом способны даже убить сородича, если тот будет лишён возможности сбежать (например, помещён в клетку). В естественных условиях конфликты никак не угрожают выживанию горлиц, они неспособны убить своего сородича быстро, да и тот может легко сбежать. Также довольно агрессивны животные, ведущие одиночный образ жизни. Например, конфликты мало угрожают выживанию полярных медведей или ягуаров, которые вне брачного сезона пересекаются между собой очень редко[21][22].

Не стоит забывать и о таком факторе отбора против агрессивного поведения, как инклюзивная приспособленность. Основой эволюции является сохранение и распространение генов. А один и тот же ген, носители которого уничтожают друг друга, имеет меньше шансов на это. Соответственно, эволюционно выгодной является выработка механизмов, сдерживающих агрессию между индивидами, в достаточной степени разделяющими одинаковые гены. В том числе, инклюзивная приспособленность может быть одним из эволюционных факторов, которые привели к выработке сдерживателей агрессии у человека, несмотря на то, что по мнению Лоренца из-за слабой врождённой вооружённости человек обладает довольно слабыми сдерживателями агрессии, которые не покрывают использование созданного им искусственного вооружения[21][27][155]. Лоренц выражал опасения касательно последствий того, что человек стал наиболее вооружённым видом на планете. Впрочем, по эволюционным причинам, подавляющее большинство людей не может быть психопатичными личностями. Такие личности «безбилетники», их стратегия паразитическая, и человеческий социум способен существовать только если их количество является ограниченным. Иначе он будет уничтожен их действиями, что невыгодно даже самим психопатам[85][156][157][158]. Среднестатистическому и здоровому индивиду всё же присуще сильное внутреннее сопротивление к убийству, и «это даёт нам основания полагать, что у человечества всё-таки есть надежда»[88].

Необходимо учитывать, что какие-то неизвестные и ещё неизученные нами факторы могут ослаблять сдерживатели агрессии, как это происходит, например, у львов, которые имеют сильную вооружённость и являются социальным видом, но всё же убивают своих сородичей[23]. Также теоретические разработки Лоренца иногда подвергаются критике. Например, существует критика в сторону его гидравлической модели агрессии, утверждающей, что у живых существ присутствует склонность накапливать «агрессивную энергию» при длительном отсутствии стимулов разрядки, которая позже может высвободиться в виде агрессивного поведения даже от незначительных внешних раздражителей, провоцирующих его; в том числе этим объясняются спонтанные акты агрессии. Однако сам Лоренц признавал ограниченность данной модели и то, что ей присущ ряд недостатков. Кроме того, есть исследование, подтверждающее существование подобного механизма и даже объясняющее его нейрофизиологию[22][159][160]. Лоренца также могут обвинять в обозначении агрессии как универсального и неизбежного явления для человека, но стоит учесть, что в своих трудах он называл внутривидовую агрессию самой большой угрозой для человечества и выражал оптимизм касательно возможности искоренения расизма и прекращения войн. Да и критика в сторону Лоренца не касается его теории о сдерживателях агрессии[22][40][Прим. автора].

Наконец, необходимо вспомнить о гипотезе парохиального альтруизма. Исходя из неё, внутригрупповой альтруизм и враждебность к представителям других групп совместно развивались в ходе биологической эволюции и существуют бок о бок[161][162]. Это явление может противопоставляться теории о сдерживателях внутривидовой агрессии. Впрочем, одно исследование показывает, что оно лишь объясняет защитную агрессию в случае наличия прямой угрозы со стороны конкурирующих групп, но не обязательно связано с атакующей агрессией к ним[163]. Мы ещё затронем вопрос парохиального альтруизма при изучении пятой темы четвёртого раздела. Сейчас же важно лишь понимать, что в случае человека без ингибирования межгрупповых убийств межэтнические браки и торговля были бы невозможны, и «дограмотные» общества оказались бы заперты в вечной враждебной и ксенофобной изоляции, сразу убивая любого «чужака»[89].

2. Самозащита как эволюционно стабильная стратегия поведения

Как мы уже выяснили ранее, совершение насильственных нападений на сородичей не является эволюционно стабильной стратегией поведения для животных, обладающих сильным врождённым вооружением и не имеющих возможности избегать представителей своего вида. Наиболее агрессивные особи, часто инициирующие насильственные нападения, будут также чаще погибать из-за столкновения с вооружением и сопротивлением своих жертв. В результате возникнет эволюционное давление на выработку сдерживателей внутривидовой агрессии, или так называемого ингибитора насилия, поскольку особи без подобного механизма будут иметь меньше шансов передать свои гены дальше. Но стоит понимать один важный момент – это не сработает, если жертва нападения не сможет применить своё вооружение с целью самозащиты. Это наводит нас на предположение, что в момент наличия непосредственной угрозы жизни работа ингибитора насилия должна подавляться на небольшой промежуток времени, достаточный, чтобы дать отпор агрессору[Прим. автора].

Такое предположение сходится с концепцией эффекта превосходства угрозы, которую мы рассматривали ещё в начале нашего исследования. По ней наличие угрозы в окружающей среде и социальных сигналах приводит к активации защитных механизмов и подавлению других текущих когнитивных процессов. В поведении этот эффект зачастую проявляется реакцией «бей или беги»[8][9][10]. Также компьютерные симуляции эволюционных процессов показали, что в большинстве случаев ни воинственная стратегия (ястреб), состоящая в совершении нападений, ни робкая стратегия (голубь), состоящая в отступлении при нападениях, не являются настолько эволюционно стабильными стратегиями, как стратегия «отпорщиков» (retaliator strategy), которые ведут себя неагрессивно, но в случае нападения на них всё же будут оказывать отпор. Робкие индивиды не могут конкурировать с агрессивными индивидами, но при этом агрессивные индивиды рискуют получением травм в сражениях. Поэтому смешанная стратегия отпорщиков является наиболее стабильной[164][165][166][28].

3. Механизм ингибирования насилия у человека

Нейробиолог Джеймс Блэр предположил, что человек обладает сдерживателями агрессии, схожими на наблюдаемые у многих животных во внутривидовых взаимоотношениях, и выдвинул модель механизма ингибирования насилия (англ. Violence Inhibition Mechanism, сокр. VIM). В разработке модели VIM он также преследовал цель объяснить развитие эмпатии как результат функционирования данного механизма и возникновение психопатии как результат его дисфункции[167][168].

VIM – когнитивный механизм, к непосредственной активации которого приводит наблюдение невербальных сигналов бедствия, таких как грустное выражение лица или плач, со стороны других индивидов. Это вызывает реакцию отторжения, и чем сильнее сигналы бедствия, тем сильнее и соответствующая реакция: небольшая грусть на лице вызовет лишь частичное отторжение, а вот крики и рыдание вовсе могут остановить агрессора. Также VIM является не только механизмом, состоящим из безусловного рефлекса (реакции отторжения), вызываемого безусловным раздражителем (сигналами бедствия). Блэр утверждает, что с помощью процесса обусловливания (формирования условно-рефлекторных реакций) он становится когнитивной предпосылкой для развития трёх аспектов морали: моральных эмоций (т. е. симпатии, вины, раскаяния и эмпатии), ингибирования насилия (вне зависимости от наличия сигналов бедствия) и способности различать проступки морального и социального (обычного) характера.

В процессе нормального развития, повторяющаяся активация VIM на наблюдение сигналов бедствия приводит к формированию соответствующих условных рефлексов. В результате индивид становится способным проявлять эмпатический отклик лишь подумав о чужом бедствии. Соответственно, в ходе экспериментов демонстрация кадров, на которых жертвы насилия рассказывали о своём опыте, при этом не выдавая никаких сигналов бедствия, вызывала изменения в физиологическом возбуждении у зрителей[169][170][171][168].

Аналогично работает ингибирование насилия. Ещё в детстве (в возрасте 4–7 лет) нормально развивающийся индивид при попытке совершить действия насильственного характера (или даже отнять вещи у другого ребёнка без его разрешения) будет испытывать активацию VIM из-за наблюдения сигналов бедствия[172]. Со временем к этому начнёт приводить даже сама мысль о совершении насилия и вероятность проявления насильственного поведения индивидом будет постепенно снижаться.

Также активация VIM опосредует выполнение задачи различия проступков морального и социального характера. Наблюдение моральных проступков – действий, причиняющих людям вред, и следующих за ними сигналов бедствия со стороны жертв, в итоге ведёт к выработке у индивида условного рефлекса, активирующего VIM. В свою очередь, социальные проступки, которые не ведут к причинению кому-либо вреда, а лишь состоят в нарушении установленных общественных норм, не будут ассоциироваться с сигналами бедствия. Именно так индивид становится способным определять моральные проступки в тех или иных действиях. Конечно, индивид без VIM может оценивать моральный проступок как плохое действие в том случае, если кто-то его научит, что это плохо. Но в своей оценке он будет просто ссылаться на слова других людей, не испытывая реакции отторжения к причинению вреда.

В подтверждение верности своей модели, Блэр приводит результаты множества исследований. Дети с предрасположенностью к психопатии и взрослые психопаты действительно демонстрируют плохую способность к различию проступков морального и социального характера. Это же касается и детей с поведенческими расстройствами. В дополнение, и в соответствии с VIM, взрослые психопаты демонстрируют низкий уровень осмысления ситуаций, которые могут вызывать вину. Более того, дети и взрослые с психопатией демонстрируют явные нарушения в распознавании выражений грусти и страха[168][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185].

Другие исследования тоже подтверждают верность данной модели. Например, агрессивное поведение от черт бесчувствия-бессердечия (англ. Callous and Unemotional traits, сокр. CU traits), наличие которых у детей является предпосылкой возникновения психопатии во взрослом возрасте, связано с плохой способностью в распознавании испуганного выражения лица и испуганных поз тела[186]. Дети с высокими показателями этих черт также испытывают проблемы в распознавании выражений грусти, а дети с поведенческими расстройствами – в распознавании выражений страха[187]. Люди с высокими показателями первичной психопатии (подразумевающей бессердечность и неэмпатичность) оказались менее способными отличать подлинные сигналы бедствия от притворных. При этом данный эффект не распространялся на другие эмоции, такие как счастье, гнев или отвращение, он был специфичен именно для сигналов бедствия[188]. Шизофреники с историей совершения насильственных преступлений отличаются от ненасильственных шизофреников более низкой способностью к распознаванию выражений страха[189]. Даже самые актуальные исследования показывают, что трудности с распознаванием страха и грусти связаны с большей склонностью к проактивной (инструментальной) агрессии у детей[190].

Наконец, стоит отметить, что психопатия как результат нарушения работы VIM соответствует определению психического расстройства по критериям Уэйкфилда – состояние является расстройством, если оно ведёт к причинению вреда себе или окружающим и связано с неспособностью какого-либо внутреннего механизма выполнять функцию, для которой он возник биологически (т. е. в ходе естественного отбора)[191][192].

Модель VIM не даёт полного объяснения природе регуляции агрессии, ввиду чего Блэр позже расширил её к модели интегрированной системы эмоций (англ. Integrated Emotion System, сокр. IES), рассматривающей нейрофизиологию этого процесса[173]. Однако она всё же подтверждает наличие сдерживателей агрессии у человека и даёт общее представление о том, как они работают[Прим. автора].

▶ См. также: Проблема непрямого насилия; Способность к эмпатии и принятию перспективы других людей у психопатичных индивидов; Дисфункция ингибитора насилия – причина возникновения абьюзивных отношений

IV. Нейрофизиология и генетика регуляции агрессии

Для более углублённого понимания того, как регулируется агрессивное поведение, необходимо разобраться с этим процессом с точки зрения нейрофизиологии и генетики. В том числе, это особенно важно в определении направления для разработки терапевтических подходов, нацеленных на устранение дисфункции ингибитора насилия у индивидов, имеющих психопатические предрасположенности и способных легко причинять другим людям вред.

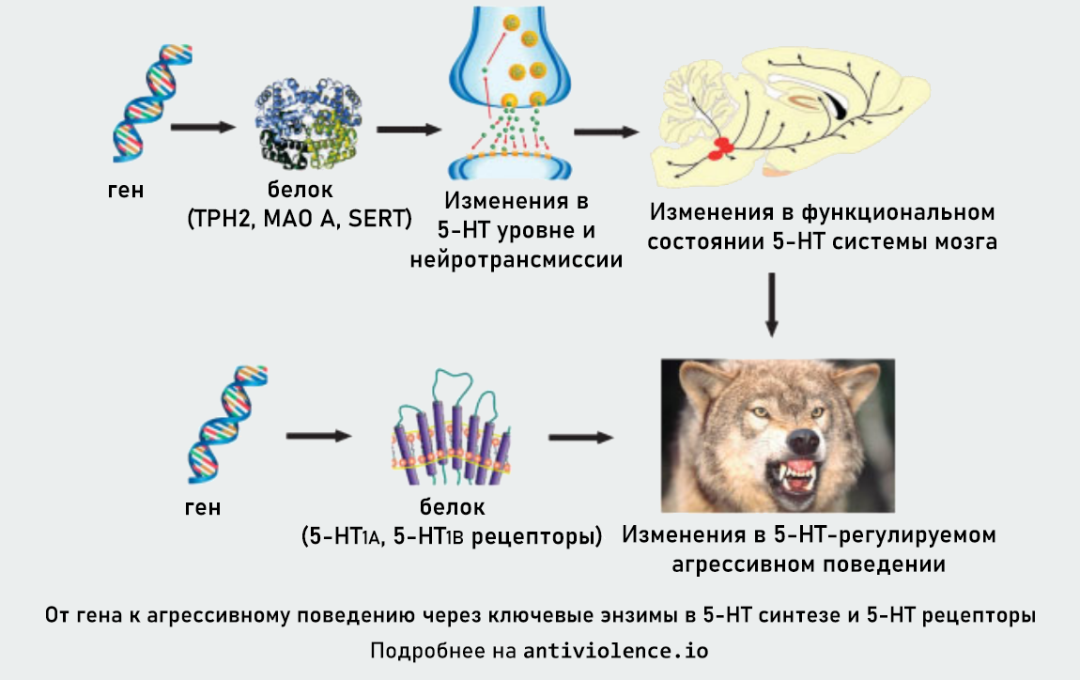

1. Серотонин – ключевой регулятор агрессивного поведения и цель для его терапии

Одно исследование о моральных суждениях и поведении утверждает, что механизм, аналогичный ингибитору насилия Блэра, действует по отношению к воображаемому причинению вреда. Работа этого механизма возлагается на нейромедиатор серотонин (5-HT), который играет параллельную роль в ингибировании причинения фактического вреда (в случае агрессии) и воображаемого вреда (в случае моральных суждений)[193]. Многие другие исследования также подтверждают ключевую роль серотонина в регуляции агрессии у животных и у человека[194][195][196].

В вопросе агрессии интересные результаты продемонстрировало применение селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), повышающих уровень серотонина в мозге и широко используемых в качестве антидепрессантов[197]. У пациентов с расстройствами личности применение флуоксетина снижает риск агрессивного поведения в 4 раза[198]. Также в одном из опытов флуоксетин значительно снизил совершение насилия алкоголиками по отношению к своим супругам или другим близким людям[199]. А в другом опыте пароксетин успешно устранял агрессию, связанную с первичной психопатией (подразумевающей бессердечность и неэмпатичность). При этом было выяснено, что это не результат седативного или анксиолитического эффекта. Как считают исследователи, первичная психопатия связана с дисфункцией серотонинергической системы мозга[200]. На насильственных рецидивистах однажды проверялся сертралин, и он оказался эффективным в исправлении их поведения[201]. Кроме того, в нескольких опытах циталопрам улучшал способность участников распознавать лицевые выражения страха (как мы помним, распознавание сигналов бедствия со стороны других людей важно в работе ингибитора насилия), повышал их щедрость и делал их более склонными выбирать избежание причинения людям вреда в некоторых типах моральных дилемм (что указывает на усиление ингибирования причинения вреда)[202][203][204][205]. Однако СИОЗС могут приводить к нежелательным побочным эффектам[206]. Поэтому мы также рассмотрим потенциально более эффективные и безопасные препараты.

Различные эксперименты, проводимые над мышами и крысами, показали, что некоторые агонисты 5-HT1A и 5-HT1B рецепторов (данные химические соединения вызывают у рецепторов биологический отклик, или, проще говоря, активируют их) способны подавить атакующую агрессию, при этом не влияя на защитное поведение и другие формы активности[207].

Такие средства, как TFMPP и элтопразин, значительно снижали агрессивность мышей и крыс в парадигме резидента-нарушителя, при этом не влияя на их защитное поведение. Этот эффект был связан с активацией постсинаптических 5-HT1B рецепторов[208]. В ограниченных испытаниях на людях, элтопразин приводил к снижению агрессивности у пациентов с деменцией, психотическими расстройствами, расстройствами личности и умственной отсталостью, при этом лучше всего он работал в случае тяжело агрессивных пациентов и побочные эффекты были минимальными или вовсе отсутствовали[209][210]. Селективный 5-HT1A агонист под названием F15599 снижал у мышей проявление интенсивных элементов агрессии, укусов при атаках, а также боковых поз угрозы (демонстрирующих агрессивные намерения), не влияя на неинтенсивные элементы агрессии и другие формы поведения[211]. 5-HT1B агонист CP-94253 также снижал частоту атакующих укусов и проявление боковых поз угрозы у мышей[212]. Важность 5-HT1B рецепторов в ингибировании агрессии также показал эксперимент, в котором применение их агониста анпиртолина снижало у мышей проявление различных форм агрессии, в том числе агрессии от социального взаимодействия с оппонентом и агрессии от фрустрации[213]. В сравнении с другими агонистами 5-HT1A рецепторов, средство алнеспирон оказало на крыс крайне селективный антиагрессивный эффект, не влияя на защитное поведение при столкновении с агрессивным сородичем, а также на другие формы активности[214].

Известно, что психоделики, являющиеся агонистами 5-HT1A и 5-HT2A рецепторов, такие как LSD и псилоцибин (последний также является 5-HT1B агонистом), способны стимулировать у человека эмпатию и просоциальное поведение. В одном из опытов псилоцибин даже привёл к устойчивому снижению у пациентов предрасположенности к авторитарным политическим взглядам (по опроснику либертарных-авторитарных взглядов), и считается, что он может быть очень полезен в лечении психопатии и антисоциального поведения[215][216][217][218][219][220]. Также любой опыт приёма LSD или псилоцибина снижает у мужчин риск совершения насилия по отношению к интимным партнёрам в 2 раза[221]. Кроме того, любой опыт приёма психоделиков, как показало изучение преступного поведения среди 480 тысяч взрослых американцев, снижает риск совершения насильственных нападений (и особым защитным эффектом от антисоциального преступного поведения обладает псилоцибин)[222]. Схожий результат показывает и изучение приёма веществ среди 211 тысяч взрослых американцев – любой опыт приёма псилоцибина (но не LSD) связан со значительно сниженным риском совершения насильственных преступлений, особенно таких серьёзных, как изнасилования и убийства[223]. Психоделики, а особенно псилоцибин, также активно рассматриваются в вопросе биоусиления морали – использовании биомедицинских технологий для морального совершенствования людей[224][225].

Важно отметить, что однажды предлагалось проведение опытов по терапии враждебности и агрессивности у насильственных преступников с применением наратриптана, являющегося полным агонистом 5-HT1B/1D рецепторов и частичным – 5-HT1A рецепторов[226]. А схожее средство золмитриптан успешно приводило к селективному снижению агрессивности у мышей и ослаблению агрессивности в результате приёма алкоголя у людей[227][228]. Также предполагается, что эффективным антиагрессивным агентом может быть вортиоксетин, являющийся полным агонистом 5-HT1A рецепторов и частичным – 5-HT1B рецепторов. На это, в том числе, указывают предварительные результаты, полученные на небольшом количестве пациентов[196][229]. Конечно, вортиоксетин также является СИОЗС, однако ввиду мультимодального механизма воздействия некоторые исследователи считают его безопаснее и эффективнее других СИОЗС[230][231].

Некоторые схожие на СИОЗС средства тоже могут оказывать антиагрессивный эффект. Например, в нескольких опытах тразодон эффективно снижал агрессивность у детей с деструктивным поведением, при этом серьёзные побочные эффекты наблюдались редко[232][233]. Также стоит обратить внимание на средство амитриптилин, которое способно устранять агрессивность у животных (не вызывая при этом побочных эффектов и не нарушая половое влечение) и у детей с поведенческими расстройствами (хотя в их случае необходима частая смена дозировок из-за риска побочных эффектов)[234][235][236].

В вопросе исправления насильственного и антисоциального поведения активно изучался литий. В результате опыта, проведённого на 27 агрессивных заключённых, у 14 из них наблюдались существенные и ещё у 7 небольшие улучшения в поведении. Литий усиливал способность контролировать злость и понимать последствия агрессивных действий к другим людям[237]. А в другом опыте приём лития существенно снизил агрессивность 16 из 20 детей с поведенческими расстройствами[238]. Исследования, проведённые в различных странах, связали более высокие концентрации лития в питьевой воде (от 70 мкг/литр) с меньшими уровнями преступности, включая насильственную преступность и убийства[239][240][241]. Механизм действия лития не до конца изучен, однако известно, что он стабилизирует серотониновую нейротрансмиссию[242].

Стоит также упомянуть некоторые средства натурального происхождения. Например, смесь экстрактов трав Камишойосан снижает агрессивность мышей, и такой эффект связан с активацией 5-HT1A рецепторов и улучшением регуляции серотонинергической системы[243]. Известно, что её действующим веществом является пеонифлорин из экстрактов пиона молочноцветкового (Paeonia lactiflora) и пиона древовидного (Paeonia suffruticosa)[244]. Смесь Йокукансан со схожим механизмом действия оказывает на мышей селективный антиагрессивный эффект. Как было выяснено, действующим веществом в этой смеси является гейсошизин метиловый эфир из экстракта ункарии клюволистой (Uncaria rhynchophylla)[245]. Линалоол – компонент большого количества эфирных масел, который является 5-HT1A агонистом, также снижает агрессивность у животных (в том числе через ингаляцию)[246][247][248]. Кроме того, эфирные масла могут быть эффективными в снижении агрессивности у людей с когнитивными нарушениями[249].